食道がんの手術後には筋肉の痩せがひどいと言われます.術後早期から何とか蛋白質を摂取して,運動するしかありません.速歩は基本ですが,筋肉にもう少し負荷をかけるのが大切です.運動能力が低い運動好き,が書いていることを忘れず読んでください.

低い運動能力

もともと運動能力は極めて低い方で,小学校や中学校の50m走などほぼ最下位,ボール投げも女子より飛ばなかったくらいです.小学校低学年の頃,左脚の軽度跛行(歩行障害)で定期通院していました(軽度の腓骨神経麻痺,現在も).中・高校時代は弓道部を6年間真面目に続けましたが,練習ではランニングや筋トレがほとんどなく,体力はつかなかったようです.大学では友人の兄への義理でラグビー部に入らされました.医学部のラグビー・チームが人手不足でも182㎝62㎏の鈍足では役に立ちません.しかも合宿でランニングをするとくじいたりしていないのに足関節が腫れて痛みました.

通勤の歩行

40歳ころから電車通勤です.地方都市では自家用車を使用せざるを得ない人が多いなか,公共交通機関で通勤できるのは本当に幸運で,嫌でも歩くことができます.さらに自動車通勤より交通事故のリスクが少ないし,読書時間を確保できます.10年以上勤務している現在の職場の通勤時間は片道約1時間.一見大変そうですが,往復40分の歩行と45分の読書時間は貴重です.術後は体力低下と右足の挙上不良が不快で歩くのがとても辛く,20分の歩行は本当に長くつらく感じられました.手術による右下肢の障害が改善するのに半年くらいかかりましたが,その頃までは行きはしばしばタクシーに乗っていました.

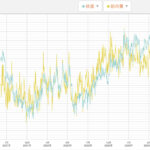

歩幅-歩行速度

普通の万歩計では歩行距離や歩行速度は自己申告の歩幅に依存するので不正確です.GPS機能があればうまくいきそうですが調べてもよいものがなさそうです. Google地図で2地点を入力しルートを検索するとkm単位で距離を表示しますが,“詳細”で展開するとm単位の距離が分かります.手作業で合計を計算して歩行距離がわかれば万歩計の歩数と歩行時間で歩幅と歩行速度は容易に計算できます.駅前の横断歩道から病院西南角までで歩行速度や歩幅を時々計測し,歩行の仕方をあれこれ工夫して楽しんでいました.術後半年くらいで歩行は大分楽になりましたが,術前より10%くらい遅いのです.あれこれ試し,股関節を意識してしっかり動かすようにしたら以前のように時速6㎞を越えられるようになりました.

スキー

スキーは50年近く毎年滑っています.手術を受けたあと初めてのスキーは術後8カ月で,夕方の荒れた斜面の小さな凹凸がものすごくこたえました.スキーの抵抗を踏ん張る力や吸収する力が著しく低下していてものすごく疲れるのです.術後の右下肢のしびれはほぼ戻っていました.しかし左下腿には子供のころから軽い神経障害(下腿外側の筋力が弱い)があり,毎年シーズン初めにおきる左下腿のこむら返りが,スキー初日に広範で半端でなく強烈に襲ってきて,30分以上ひどく苦しみました.それでもシーズンの後半はまずまず楽しんで滑られるようになりました.

術後2シーズン目はカナダのヘリスキーのエージェントでお世話になっていた古い友人夫婦が白馬に引っ越してきて,3度もご一緒しました.大勢で滑られると益々楽しいし,夕食も盛り上がります.体力がまだ不十分で,午前中の条件が良い時間を中心に滑るようにして,昼食はコンドでゆっくり,リフトが終了する1時間くらい前に再度出かけて少し滑る,といったパターンがなじんできています.カーヴィングにはならないながらも,長い中緩斜面をまずまずのスピードで止まらずに滑ります.また海外スキーも行けそうな感じになってきました.3シーズン目はもう少し楽に滑られるかも,昼食後にお腹がしんどくて動くのが嫌になるのが最大のネックだと思います.

筋トレの効果

健康な体を維持してゆくには歩行だけでは不十分で,少し息が上がるような筋肉への負荷が重要です.WHOも厚労省も週5回の歩行に,筋トレを加えることを推奨しています.自重筋トレ,スクワットや腕立て伏せなどその気があれば気軽に取り組め安上がりで有用です.

健診では経営者の担当をする機会が多いのですが,本格的な筋トレをしている人の割合が高く,80㎏とか100㎏でトレーニングしている人も多数おられます. 自分も姿勢の改善を含め5年くらいはパーソナルで筋トレをしていました.医師としても筋トレのことは全く知らなかったのであれこれとても勉強になりました.スポーツ医の講習も受けました.

日頃CTを見ているので筋肉量を客観的に観察でき,普通の健診では項目にない筋肉量について受診者に説明することもしばしばあります.少し残酷な事実は筋肉が付きやすい人とそうではない人があり,筋肉のつき方には大きな差がありそうです.ちょっとやってます程度で腹筋や大胸腔がCTでも明らかに育っている人を見ます.残念ながら自分はダメな方,少しは筋肉が付きますが申し訳程度です.それでも亡き父に最近胸の格好が良くなったなと言われたのは嬉しい思い出です.

自宅筋トレ

手術後,筋力低下を少なくすべく週1は軽い筋トレを自宅で行っています.負荷は最大20㎏くらいまでの軽い筋トレですが,退院後すぐはもちろん,術後半年以上,ちょっとしたトレーニングがつらくて,軽い負荷でもすぐ息が切れて休憩,動かれなくなっていました.椅子に座って休んでばかりいるので妻からも何をしてるのかと思われていたようです.

それでもまたスキーやハイキングを復活させたいので何とか継続しました.2年後の現在は大分元に戻った感じですが,筋力も持久力もまだまだで,老化が迫ってくるのも感じます.タニタの体重計は「筋質点数」の項目があり筋の太さや密度を反映しているようです.術後半年くらいまでは「低い」との評価でしたが.以降「普通」に戻りました.食道手術の後は筋肉を失うと主治医が何度も言っていましたが,2年目の定期健診のCTで,筋肉マズマズですと言われました.少しは筋肉量の低下を防がれたと思っています.

バランス・ボール 体幹きついの3題

スキーヤーなのですこしは体幹を意識しようと続けているメニューです.

バランスボールでプランク

バランスボールでプランクをして左右の下肢をもち挙げます.上体から腰や下肢がなるべくまっすぐになるよう,下肢を高めに挙げるよう頑張ります.左右交互に数回繰り返します.ボールの上でプランクできずにつぶれてしまう人も結構います.その場合はばマットの上で.

バランスボールでサイドプランク

可能なら上側の上肢・下肢を挙上しますと負荷が増加します.とても難しい技ですが効きそうです.私は数秒しかできません.ひどい顔です.

バランスボールの腹筋ローラー

バランスボールを腹筋ローラーのように使います.ボールを押してなるべく遠くに行き,また戻ってきます.これも結構効きます.10回くらいで息が上がります. モデルが悪くすみません

バランス・エクササイズは上手になると技術でバランスが取れるようになり,筋肉が鍛えられなくなる印象ですが,上記3題は筋に負担がかかり体幹や腹筋・背筋が鍛えられ良いエクササイズだと思います.スキーが進歩するでしょうか?

ボールはイタリア老舗のGymnic.パンクが怖いが,こちらは安心.健診の仕事椅子に10年以上使用,受診者さんも10人くらい購入され好評.少し高価ですが推薦です.背の高い人(170cm~)は直径65㎝を選択してください.

低山歩き

登山の経験は全くない妻が,紅葉の涸沢(上高地の奥:標高2350m)に行きたいと突然言い出し,仲良しの先輩夫婦に声をかけてしまいました.それがきっかけで山歩きをする羽目になりました.山登りは学生時代に途中でダウンの惨めな思い出があり,強い苦手意識があります.登る力が弱いので絶対やらないからと長年言っていたのですが,妻の熱意に負けました.標高差700m以上は手ごわいだろうと,近くの低山で2-3回トレーニングしてから出かけたら,思ったより楽に涸沢を往復できました.天気と紅葉のタイミングに恵まれて素晴らしい山歩きでした.それに少し味をしめて近間の低山を歩くようになりました.気軽に歩ける低山は緑が豊かでせせらぎを渡る風が気持ちよくて本当に気持ち良いです.

術後半年,体重が最低の頃に手術前年に歩いたのと同じ蓼科の標高差累積440m,6㎞くらいのコースを歩きました. 1時間以上余分にかかり最後の1時間はトボトボ以下,足を前に出すのも大変でスタート地点に戻られるだろうかというくらいの状態でしたが,かろうじて帰ってきました. さらに術後1年半くらいで再度同じコースを歩いてみました.術前の様には歩かれないものの,まずまず余裕で帰還できました.写真はよく出かける春日井の弥勒山のコース.アプリは geographica 無料でなかなかの優れもの,同僚に教えてもらいました.

ジジイのテニス・スクールに参加

長年の友人・知人で70歳前後のテニスクラブの会員が自主的に週3回の練習会をしています.何年も継続して頑張っているので,テニスコーチもおばさま会員諸姉も本当に感心だとよく話されています.自分も仲間に入りたいと思っていましたが,結構レベルが高く,昔からの知人ばかりとはいえ敷居が高いのです.そこで,しばらく普通のテニススクールで修業をしてからと,3年以上月5-6回通い少しはボールが打てるようになりました.まだ不十分ですが,何とか仲間に入れてもらい,天気と所用が許せば週2回約1時間半の練習会に参加しています.その1時間半はボール拾いもあるので続けて動くわけではありませんが,結構筋肉にきます.猛暑の8月は休みましたが,何とか半年以上続けています.

「脚がつる」–運動後の有痛性筋痙攣(けいれん)が酷い

「脚がつる」とは、筋肉が縮み過ぎて痛みを伴う状態であり、医学的には「有痛性筋痙攣(けいれん)」と呼ばれています。「脚がつる」のは普通は筋肉の疲労が主な原因でで,汗をかいて脱水をきたし,ミネラルを失うと,より痙攣をきたしやすくなります.体調に関しては下痢気味だとやはり脱水になり,カリウムやマグネシウムが失われ,筋肉が痙攣を来しやすくなります.また食後は食事で腸管への血流が増えるため,筋肉への血流が減るのも一因と言われます.

術後3年を何とか過ごし,ボチボチ運動してき念願のテニスの練習会にも参加できるようになりましたが,頻繁にひどく「脚がつる」ようになってきました.以前からスキーのシーズンインなど少し問題のある左の下腿外側に「脚がつる」現象が起きましたが,症状は限定的で耐えられる範囲でした.またテニスの後にはそんなに酷くつったりしたことはなかったと思います.しかし術後はスキーで「脚がつる」のも以前より随分ひどいのを思い出しました.筋力が弱ったからだろうと余り真剣に考えませんでした.しかしそういえば熊野古道を歩いた時も高低差が僅かのコースなのにガイドさんが心配するほど広範囲の筋肉つったのも思い出しました.

テニスの練習会は普通の人から見たら軽い運動かもしれませんが,自分にとっては結構筋肉に負担で,特におなかの調子が悪いと酷く下肢がつります.痙攣は強さが半端でなく,痛みも拷問かと思うほど経験したことがない酷さです.そして翌日に強い筋肉痛が残ることも多く困ったものです.「脚のつり」の対処法としてふくらはぎを伸ばす,なんていうのをよく目にしますが(当院の患者さん向けパンフレットにもあります),そんなことをしたらますます症状が悪化するような,異次元レベルのけいれんです.運動の後に「脚がつる」問題はかなり深刻な状況だと,だんだん気づいてきました.

「脚がつる」の予防

予防としては,まず,年寄りは運動を頑張り過ぎないことと,水分補給を十分行うことです.補給にはミネラルを含むスポーツドリンクがよいと思います.次に個々のミネラルですが,マグネシウムに予防効果があるとのデータがあります.筋の収縮にはカルシウムが重要な働きをしますが,収縮した筋が元に戻るのにマグネシウムが必要なのです.マグネシウムがないと収縮に働いたカルシウムが元の場所に戻れなくて筋の収縮が続いてしまい痙攣状態となるようです.

水酸化あるいは酸化マグネシウムは便秘の薬,便を柔らかくする薬として広く使用されています.副作用に老人では高マグネシウム血症,というのが知られていますが,実はそれらのマグネシウムは吸収されにくくて痙攣の予防には適しません.これは便秘用のマグネシウム製剤であまり予防効果がないため,少し調べてみてわかったことです.吸収されやすいものにはクエン酸マグネシウムや乳酸マグネシウムなどがありますが,リシンやグリシンなどのアミノ酸に結合しているマグネシウムはさらに吸収が良いようです.

カルシウムが筋の収縮作用,カリウムが筋の弛緩作用というのが基本で,カリウムに予防効果があるのは多数の経験や実践から確かなようです.カリウムを豊富に含む食材として、バナナ、トマト、さつまいも、アボカド、ブロッコリーなどが挙げられます。運動中や発汗が多い時には、これらの食材を摂ることでカリウムを補給することが推奨されます。しかしカリウムの予防効果は論文レベルでは見つかりませんでした.(カリウム & 痙攣防止,potassium & prevention of muscle clamp,などでの検索)

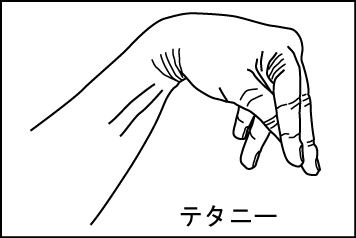

カルシウムも低下すると,顔や手にけいれんを来し「テタニー症状」として知られています.手のけいれんは手をすぼめるような形(小指,親指に強く現れる)ので「助産師の手」として,学生時代に勉強する有名な兆候です.筋を収縮させるカルシウムが低下するとかえって痙攣が起きるのは不思議です.その仕組みは古典的なGuytonの生理学の教科書1)に書いてあります.「低Ca2+血症においては、末梢神経線維は高度に興奮性が高まり、時には刺激がなくても静止状態にとどまることができず、反復性に放電する。カルシウム濃度が高度にに下がると、多くの末梢神経で自発性の放電が生じ、筋の過剰な収縮を起こす」 とあります.わかったような,わからんような説明です.

「脚がつる」の治療

治療としては芍薬甘草湯(TJ-68)一択です.不思議と本当によく効きます.不思議というのは芍薬甘草湯の副作用に偽アルドステロン症といってカリウムが低下する副作用が有名,けいれん症状を悪化させそうな薬だからです.

この処方は芍薬と甘草の2つの生薬から構成されています。芍薬に含まれるペオニフロリンはCaイオンの細胞内流入を抑制し、甘草に含まれるグリチルリチン酸は最終的にKイオンの流出を促進する。2つのブレンド効果により、神経筋シナプスのアセチルコリン(ACh)受容体に作用し、筋弛緩作用を発現することが解明されています2)

困った症状なので結構アレコレ調べて,結果として文章が長くなりすみません.そして更に展開があります.

1:Guyton AC & Hall JE (1995) Textbook of medical physiology, 9th edition., Saunders, Philadelphia.(早川弘一監訳(1999): ガイトン臨床生理学、医学書院

2: https://www.kampo-s.jp/study/ryouiki_shikkan/kfs/011.htm

電解質(ミネラル)異常の疑い

副甲状腺機能亢進症の治療/名古屋大学乳腺内分泌外科 https://www.med.nagoya-u.ac.jp/nyusen/sick/subthyroid/cure/

テニスの後で酷使した脚がつるのはわかりますが,ある日,なんとあまり使わない左手が手の先をすぼめたような形で軽い痙攣をおこしています.びっくりというか,ショッキングな経験,これは病気だ!という感じです.というのは,この手の痙攣は「テタニー」の典型的なもので,過換気症候群を除くと,低カルシウム血症が原因であることが多いとされます.有名な症状で現在の国家試験でも多分必須項目のハズです.術後の経過で半年に一度は採血し,カルシウムもマグネシウムも低めながら基準値以下ではないのですが,細胞内を含め体全体では欠乏しているかもしれません.

テタニーの症状が出たのは,先述の便秘薬のマグネシウムにあまり効果がない事が分かった頃でした.それでまずは吸収しやすいマグネシウムサプリ,そしてカルシウムも追加しました.マグネシウムだけでは信号点滅ダッシュでイマイチ脚が廻らなかったのが,カルシウムも加えて少しダッシュできるようになりました.検査結果からは変ですが,ミネラルのサプリで筋肉の状態は著しく改善しました.保険診療では「・・の疑い」では処方できませんが,サプリは食品なので摂取できます.運動で使う骨格筋のみでなく,排尿する力も回復した感じがします.

いつも一緒にスキーをする内科の元大学教授はそんな話は聞いたことがないとのお答え.外科の弟子で現在ネット等で健康アドバイザーをしている著作も複数のDrに聞くと,ビタミンDとKを摂ると改善するよと教えてくれましたが,詳しく話を聞いていません.まだ謎は解けてなく,「疑い」はついたままですが,数値の理屈ではなく,痙攣の酷さとテタニー症状の怖さから補充してみて本当によかったです.

運動後の筋肉と肩凝りに

4年以上経過した.テニスも高齢者練習会に参加,スキーは海外遠征と一見聞こえは良いが,筋力,・体力ともに著しく低下しています.最近ラケットが重いと言うと仲間に笑われます.主治医はCTでは筋肉はある方と言ってくれますが,もともとがプアーなのでいたしかたない..

下痢が続くと電解質不足なのか下肢のツリがおき,彫金関係もあって指もつる.マグネシウム,カリウムの補填は結構効いている印象です

たまたまドクターエア エクサガンハンディPROを見つけました 運動で疲れた後はストレッチが基本でしょうが,このマッサージャーは疲れが取れた感じ,と言うか突っ張った感じを和らげるのによく効く感じがします.足底とか膝の後ろなど特に気持ちよいです.

肩凝りが酷い時も痛い所に当てると一時的ではありますがだいぶ楽になります.同じ形の小型用もあり妻が購入して旅行に携帯していますが,効き目はやはり大きいのに軍配が上がります.

コメント